2017/7/20 17:08:44 作者:小凡不烦

案例一

乐乐妈带着乐乐从朋友家做客回来,发现乐乐竟然“神不知、鬼不觉”地把朋友家孩子的小鸭子玩具带回了家。乐乐妈没在意,只是打电话向朋友说明了情况,至于那个玩具小鸭子,朋友自然也就送给了乐乐。

过了几天,乐乐从幼儿园回来,小书包里又多了一个卡通贴纸。后来乐乐妈得知,那贴纸是乐乐从别的小朋友那里抢来的。

案例二

何妈妈的儿子上小学时,曾因为偷东西被叫过家长。孩子是个比较内向的孩子,儿子偷拿同学水彩笔,被人发现告诉了老师,一时让人接受不了,这么懂事的老实孩子竟然偷东西,班主任也赶紧通知何妈妈前往学校。何妈妈来到学校后,儿子特别的害怕,平时老妈就比较凶,这次肯定绕不了自己。但是何妈妈来到学校后,并没有直接狠狠的教训儿子。

何妈妈先是向被偷东西的孩子道歉并承诺加倍赔偿,然后说:对不起大家,给大家添麻烦了,我儿子我是比较了解的,一向都比较乖,我想他没有意识到这问题的严重性,肯定是比较喜欢这个水彩笔,才想拿来暂时用用,当然了他的做法也非常不对,不过当妈的我也有责任,没有教育好孩子,平时也比较凶,孩子也不敢给我要水彩笔。孩子犯错了就是犯错了,我们会道歉也会赔偿,希望给孩子一个机会。

老妈的话让儿子是看到了希望,本来在老妈没来之前,很多人就各种讥讽儿子是小偷,也没人相信他,那一刻自尊心全破碎了,感觉无言再来学校了。后来儿子给何妈妈说自己真的没有想偷东西,真的是感觉同学的水彩笔很好,当时同学不在想拿来用用,回头再还回去,不知道这已经算是偷东西的行为了。

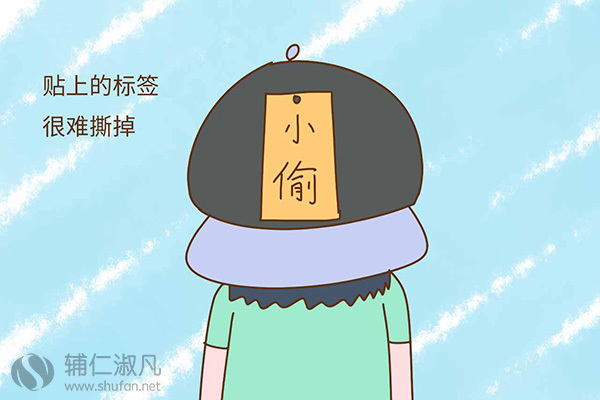

当发现孩子有偷拿别人东西的行为时,家长不要一味地责备,更不要给孩子贴上“偷”的标签。否则,孩子就不能真正理解家长的教育动机,也不可能将家长的教育要求转化为自己的行为准则。不仅达不到教育的目的,反而会挫伤孩子的自尊心,给他幼小的心灵留下阴影。当然,也不要置之不理,觉得拿一个小东西没什么大不了,替孩子还回去就好了,不再做任何处置。毕竟,端正的态度是采取有效方式来解决问题的前提。

何妈妈的儿子比较内向,而且偷东西的标签一旦被打上,影响的会是一辈子,毁的也是一生,何妈妈选择宽容儿子,并且好好教导。因为老妈在学校的得体做法,老师也好好的教导了孩子们,这件事并没有伸张,也没人再追究,这件事就算过去了。内向的儿子也并没有因此事留下心理阴影,此后在言行中也格外注意。

其实很多孩子是很懵懂的,他自己偷了,但有时并不知道这已经是偷了,而且他的本意也不是想偷东西,也没有想着永远占领,也不知道事情的严重性。可能是看着某个东西好玩,想着玩几天随后再还回去,他们知道这不对,却意识不到这是在偷东西而且已经很严重了。

我们可以心平气和地询问孩子:“这个东西是从哪儿来的呀?”等孩子回答后,可以紧接着说:“那这个东西就不是属于你的,你如果想玩,要先得到主人的同意。”然后让孩子换位思考:“如果你的玩具被别人拿走了,你会开心吗?”

通过上述换位思考,在孩子理解对方的心情后,家长最好让孩子亲手把玩具还给主人,或放回原处,并教孩子道歉的礼貌用语。例如:“对不起,我没有经过你的同意,就拿了你的玩具,现在还给你,请你原谅我。”让孩子在成长过程中学会担当,这样做也会有效地杜绝孩子以后再犯类似的错误。

几年前的一个新闻,姐妹俩在书店买书,看到喜欢的书钱不够,偷偷的放包里了,被发现后被工作人员大肆辱骂是小偷,姐妹俩的父母来到后也是恨铁不成钢的教训。众目睽睽之下,两个孩子完全没了自尊心,待回家后双双跳楼了。

如果孩子所拿的东西的确是孩子所需要的,父母可以设法满足他。但必须告诉孩子:今后你如果想要什么东西,可以先和爸爸妈妈说。如果觉得可以,爸爸妈妈一定会满足你。但你一定要明白,不是自己的东西,没有经过别人的同意是不能拿的。在平时,家长也要多关注孩子的愿望需求,如果某种需求长期得不到满足,又没有别的方式分散注意力的话,孩子就会去拿甚至去“抢”别人的东西。

有时候孩子只是暂时的执迷不悟,有时候他懵懂的还未意识到事情的严重性,我们是否该宽容他们给他们一次改过自新的机会,维护下他们需要的面子呢,而不是什么都不听一棒子打死。当然了如果孩子屡教不改,偷窃成性,家长一定要严肃的管教了,决不能手软。

总之,对于孩子任何小小的错误,我们既不能置之不理,也不要操之过急。只要平等、平和地与孩子沟通,了解他的内心动机与诉求,做到对症下药、防微杜渐,我们便是行驶在正确的教育航道上了。